児童扶養手当

児童扶養手当とは

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。

支給要件

手当は、次の積極的要件を満たすとき、かつ、消極的要件に該当しないとき、父、母又は当該父母に代わる養育者に対して支給されます。

積極的用件

母

- 対象児童を監護していること

父

- 対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくすること

養育者

- 対象児童を養育していること

児童

次のいずれかの要件に該当していること

- 父母が婚姻を解消した

- 父(母)が死亡した

- 父(母)が一定の障害の状態にある

- 父(母)の生死が明らかでない

- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている

- 父(母)が裁判所からDV防止法第10条第1項による保護命令を受けている

- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている

- 未婚の母の子

- 棄児

消極的要件

(次のいずれかに該当する場合、手当を請求することはできません)

児童について

- 日本国内に住所を有しない。

- 里親に委託されている。

- 児童福祉施設に入所措置されている。

- 父(母)と生計を同じくしている。

- 母(父)の配偶者に養育されている。

父、母又は養育者について

- 日本国内に住所を有しない。

- 戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。(交際している異性と生活を共にしている、威勢の訪問が頻繁にある、生活費の補助を受けているなどを含む)

| 児童 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令(法第3条第1項)で定める程度の障害の状態にある者 |

|---|---|

|

母 |

母とは、戸籍上の母及び養母 (注意)前妻の子に対して後妻の関係にあるいわゆる継母は含まない。ただし、前妻の子と養子縁組をしている場合には、後妻である養母も、受給者となり得る。 (注意)戸籍の記載事項と事実関係が異なる場合は戸籍による。 |

| 父 | 父とは、戸籍上の父及び養父の他、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。 また、認知をした父も含まれるが、母が懐胎の当時事実婚になくその後に事実婚になった場合は認知しない限り父ではない。 |

| 監護 | 監督し保護すること。 すなわち主として精神面から児童の生活について種々配慮し、かつ物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒を見ていることをいう。 親権の有無を問わず、また同居を要件としない。 |

| 養育者 | 母又は父を除き児童を養育する一切の者をいう。 |

| 養育 | 児童と同居して、これを監護し、かつ生計を維持すること。 |

| 婚姻 | 法律上の婚姻のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるいわゆる事実婚も含む。(法第3条第3項) |

| 事実婚 | 同居(同棲)しているなど、社会通念上夫婦と解される状態。 ・ひんぱんに定期的訪問があり、かつ生計費の補助を受けている |

| 障害 |

|

| 生死不明 |

|

| 遺棄 | 保護の断絶のことである。父又は母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄している状態が1年以上にわたって継続していること。 |

| 拘禁 | 身体を継続的に拘束されている状態。 拘禁されている場合とは、監獄又は警察官署に附属するいわゆる代用監獄である留置場あるいは労役場若しくは監置場に拘禁されていることをいう。 |

| 未婚の母の子 | 母が婚姻によらないで懐胎した児童。 父からの認知の有無は関係ない。 |

| 棄児 | 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童をいう。 戸籍に母の名前が記載されていない児童等のこと。 |

手当額

手当は、月単位として支給するものです。

月々の手当額は証書に記載されています。

1月、3月、5月、7月、9月、11月に2ヶ月分が申請口座へ振込支給されます。

(1) 手当額

全部支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円

(2) 加算額

2人目以降、児童が1人増えるごとに10,750円~5,380円

所得による支給制限

児童扶養手当は母子家庭等の経済状態に照らし援助が必要な家庭に手当を支給する制度であるため、所得が一定額以上の家庭については手当の全部又は一部の支給が停止されます。

支給制限の対象となるのは、次の者の所得です。

- 請求者(父、母または養育者)

- 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者

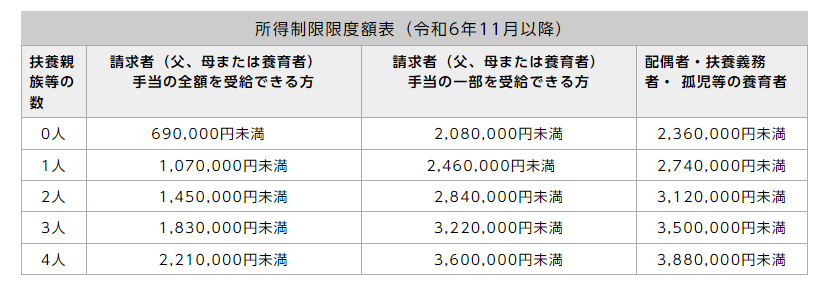

所得制限限度額

請求者及び扶養義務者等の前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、児童扶養手当は一部、または、全額が支給停止となります。

請求者の所得が所得制限限度額未満でも、扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上である場合は、全額が支給停止となります。扶養義務者等の所得が所得制限限度額未満である場合は、請求者の所得のみで手当額を決定します。

扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額

注1 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。

注2 請求者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。

注3 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定められた方(直系血族及び兄弟姉妹)で、原則として同居している方です。

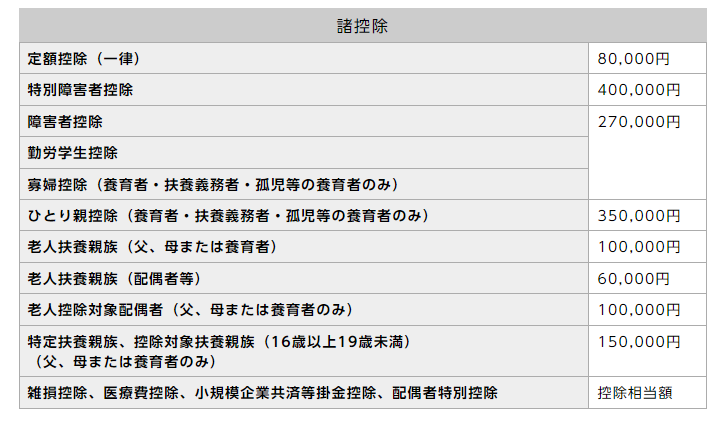

注4 次の諸控除がある場合は、その額を差し引いて表中の所得制限限度額と比べてください。

注5 扶養親族等の人数とは、原則として所得税法上の扶養親族等の人数を指します。所得税法上の扶養親族等でなくても、前年(1月から9月に請求があった場合は前々年)の12月31日時点で生計維持をしていた児童については、申出により扶養親族等の人数に含めることができる場合がありますので、御相談ください。

注6 7月~9月の請求には、2年度分の所得証明書が必要になります。

一部支給停止措置・一部支給停止措置適用除外について

児童扶養手当法が一部改正(平成15年4月1日施行)され、「支給開始月の初日から起算して5年」と「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年」を比較して、いずれか早い日の属する月の翌月から減額(2分の1)することになりました。

ただし、受給資格の認定請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合には、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときに、この減額措置が適用されます。

なお、受給資格者が当該確認期間内のいずれかの時点において、次の1から6に該当することを確認した場合は減額の適用はされません。

- 受給資格者が養育者の場合

- 受給資格者が就業している場合

- 受給資格者が求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合

- 受給資格者が児童扶養手当法施行令別表1に定める障害状態にある場合

- 受給資格者が負傷・疾病その他これに類する事由により就業することが困難である場合

- 受給資格者の監護する児童又は親族が障害等の状態にあり、介護のため就業することが困難である場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課

〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575

電話番号:0555-85-3081

お問い合わせフォーム

更新日:2024年04月01日